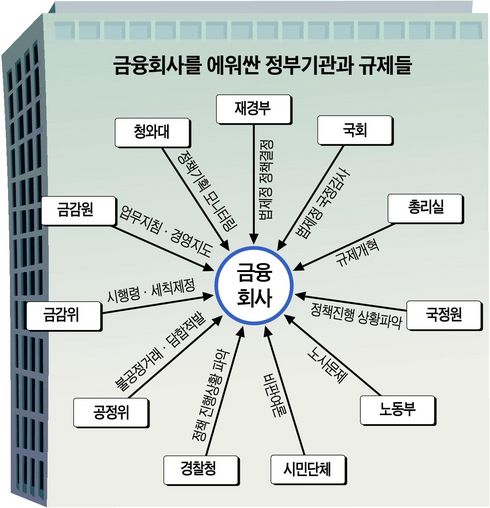

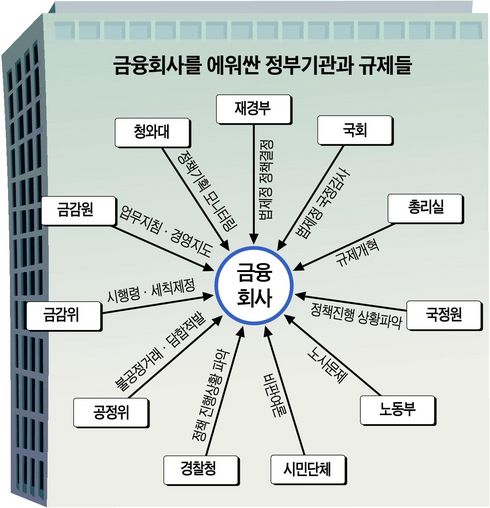

손보사 K상무 ‘외부 상전’만 14곳 모셔

재경부·금감위·청와대·국회·노동부·국정원에 시민단체까지

금융기관 '줄줄이 규제' 여전

A손해보험회사 K 상무는 ‘대관(對官·관청 상대) 담당 임원’이라는 내부 직함을 갖고 있다. 정부부처·국회·감독기관 등의 ‘상전(上典)’을

관리하는 것이 그의 업무다. 매일같이 정부 관리들을 만나 밥 먹고, 주말엔 골프를 한다. 출신학교·고향 등 온갖 연(緣)을 다 동원해 관리들을

만날 기회를 만들어내야 한다. K 상무가 신경 써야 하는 상전은 14곳. 업무와 직접 관련 있는 재경부·금감위·금감원·공정위는 물론이고,

청와대(경제수석실)·총리실(규제개혁위)·국회(재경위·정무위·법사위)·국세청·노동부·복지부며, 국정원·경찰청 같은 정보기관, 심지어 시민단체

등과도 관계를 유지해 놓아야 한다. 그는 “룸살롱을 제외하면 법인카드 사용에 거의 제한이 없다”며 “매일 술 마시느라 건강 상하는 것이 가장 큰

걱정”이라고 말했다. K상무는 은행과 보험·증권·저축은행 같은 금융회사들이 가동중인 ‘대관 담당자’ 수백명 중 한 사람이다.

그는 “규제를 없앴다는데 실제론 별로 나아진 게 없다”면서 “관청이 생살여탈권을 쥐고 있으니 필사적으로 달려들 수밖에 없다”고 말했다.

현 정부 들어 금융규제를 많이 완화했지만, 금융회사들이 피부로 느끼는 ‘체감(體感)규제’는 여전히 강하다. 공적자금이 투입된 우리은행이

지난해 금감원·예금보험공사·감사원·국세청 등으로부터 감사·조사받은 기간을 세어보니 무려 250여 일에 달했다는 얘기도 있다.

◆ 여전한 체감규제

금융회사들이 ‘대관 업무’에 나서는 데 대해 정부측은 “우리 책임이 아니다”라고 항변한다. 재경부의 한 간부는 “금융회사들이 내부통제와

리스크 관리에 자신이 없으니까 감독당국 눈치를 보는 것”이라고 말했다.

반면 금융회사측은 ‘체감규제’가 여전히 높고 정책이 불투명해 대관 업무에 나서지 않을 수 없다고 목소리를 높인다. 현 정부 들어 많은

규제가 완화된 것은 사실이지만, 중복규제·감사며, 불필요한 승인·신고 등이 여전하다는 것이다. 예컨대 정부 부처인 금융감독위원회와 감독기관인

금융감독원은 비슷한 업무를 하면서도 조직은 별도인 ‘옥상옥(屋上屋)’이고, 금감원 내부에서도 감독국과 검사국이 따로 움직이면서 금융회사에

이중(二重) 부담을 주고 있다.

B은행 P 상무는 “금감위 승인 사항이라고 해서 금감위에만 자료를 제출하면 금감원 담당자에게 괘씸죄에 걸린다”면서 “승인 절차와 상관없어도

금감원 감독국과 검사국 담당 조사역에게 관련 자료를 보내줘야 나중에 뒤탈이 없다”고 말했다.

윤창현 서울시립대 교수는 “정부 부처 간, 그리고 부처 내의 부서 간 정보 공유 시스템이 작동하지 않아 여러 부처에서 똑같은 자료를 반복

요구하는 일이 잦다”고 지적했다.

◆ 시민단체라는 또 하나의 상전

금융회사들은 상대방 직급에 ‘대관 담당’의 수준을 맞추고 있다. 재경부의 예를 들면, 국장급 이상은 CEO(최고경영자) 레벨에서 직접

나서고, 과장·사무관은 임원급이 맡는다. 또 CEO들은 국회를 상대하는 것을 꺼리는 경향이 있다고 한다. C증권 L 사장은 “국회의원은

대출·승진 등의 청탁을 하는 경우가 많아 사장이 직접 나서기에 부담스럽다”고 전했다.

노동부와 복지부는 각각 노사 문제와 연금 업무로 연관되고, 국정원과 경찰청의 정보 라인에도 줄을 대놓아야 무슨 일이 터지면 도움을 받을 수

있다.

현 정부 들어서는 시민단체들이 감독기관 이상의 영향력을 행사하고 있다. D보험사 Y 임원은 “감독당국은 그래도 법 해석을 따지지만, 시민단체들은

‘국민정서법’을 앞세우니까 더 힘들다”고 말했다. 금융회사들은 후원금 모금행사 때 ‘성의’ 표시를 하는 방법으로 시민단체와 우호적 관계를

유지하려 한다고 이 임원은 전했다.

◆ 애매한 법규정이 문제

E은행 임원은 얼마 전 은행이 추진하려는 신규사업에 대해 재경부와 금감원이 서로 다른 유권 해석을 내놓는 바람에 애를 먹었다. 금감원

관계자는 “재경부의 유권 해석을 서면으로 받아오라”고 한 반면, 재경부는 “문서로 해 줄 수는 없다”고 버티는 바람에 상당 기간 업무를

진행시키지 못했다고 그는 전했다. 법에 허용한 업무조차 금감원 실무자가 서류 접수를 거부, 신규 사업을 진행시키지 못한 경우도 있다. 이른바

‘보이지 않는 손’이 작동한 사례다.

법과 규정이 모호해 ‘코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀고리 식’ 해석이 가능하고, ‘규정위반이 있어도 예외가 존재하는’ 현실이 문제다.

‘행정지도’라는 명목으로 문서 없이 내려오는 구두(口頭) 경고도 금융회사에는 위협적이고, 취급 가능한 업무만을 늘어 놓은 열거주의 식 현행

법체계도 감독당국에 힘을 실어준다.

이재웅 성균관대 교수는 “현 정부가 ‘큰 정부’를 추구하면서 정부 간섭이 많아졌고, 공무원들은 국민이 위임한 범위를 넘어서 행동하고

있다”고 말했다.

(조선일보 / 김재호, 이성훈기자 2006-5-6)

|