|

신미양요

천주교에 대한 박해가 진행되던 고종 3년(1866) 7월, 프랑스 함대의 침약이 있기 직전에 미국 상선 제너럴 셔먼 호가 대동강을 거슬러 올라와 통상을 요구하며 소란을 피우다가, 평양 군민의 공격을 받아 침몰한 사건이 발생하였습니다. 이를 제너럴 셔먼 호 사건이라고 합니다.

이 사건은 그 뒤 리델 신부를 통해 각국에 알려졌다. 미국은 즉시 베이징에 있는 미국 공사에게 훈령을 보내어 조선에 대해 사건의 책임을 추궁하고, 통상 조약을 맺을 것을 지시하기에 이르렀습니다.

미국은 고종 8년(1871)인 신미년 4월에 미국의 아시아 함대 사령관 로저스로 하여금 5척의 군함과 1230명의

병력을 이끌고 조선을 침공하게 됩니다. 조선 정부는 병인양요 때 프랑스군을 격퇴한 이후, 서양 세력의 침입에 대비하여 국방을 강화하고, 강화도 연안의 경비를 튼튼히 하고 있었습니다. 어재연 등이 이끄는 조선군은 광성진을 공격해 온 미군을 맞아 광성진과 갑곶 쪽에서 백병전까지 벌이는 치열한 전투를 전개하였습니다. 광성진을 일시 점령하였던 미군은, 조선군민의 완강한 저항 때문에 이상 버티지 못하고 마침내 40일 만에 우리나라에서 물러가고 말았습니다. 이를 신미양요라 부릅니다.

(edunet4u.net)

셔먼호 사건

1866년(고종 3) 미국 상선(商船) 제너럴 셔먼호가 통상을 요구하다 거절당함으로써 일어난 사건.

당시 톈진[天津]에 체류 중인 미국인 프레스턴 소유의 상선 셔먼호는 영국의 메도스 상사(商社)와 결탁하여 비단·유리그릇·천리경(千里鏡)·자명종(自鳴鐘) 등의 상품을 적재하고 프레스턴을 비롯하여 윌슨, 덴마크인 선장 페이지, 영국인 호가스 및 그리스도교 선교사 토머스를 통역으로 삼아 19명의 말레이시아인 및 청국인들을 태우고 7월 11일에 대동강을 거슬러 올라와 평양 경내에 들어왔다. 마침, 프랑스의 군함이 내침(來侵)할 것이라는 소문이 시중에 나돌고 있었기 때문에 관원들은 전전긍긍하며 긴장하고 있을 때였으므로 셔먼호가 평양 경내에 정박하는 것을 보자 평안도 관찰사 박규수(朴珪壽)는 셔먼호에 사람을 보내어 평양에 온 목적을 물었다. 그리스도교 선교사 토머스는 백인들의 국적을 소개하고 내항(來航) 목적에 대하여서는 상거래뿐임을 강조하며, 그들이 가져온 비단·자명종 등과 쌀·사금(沙金)·홍삼(紅蔘)·호표피(虎豹皮) 등과의 교역을 제의하였다. 그러나 서양 선박의 내항과 통상의 요구는 당시의 국내 사정으로 미루어 조선의 안전을 위협하는 것으로 간주되었으며, 또한 국법으로 금지되어 있었기 때문에 거절되었고 그들에게 즉시 출국할 것을 요구하였다.

그러나 다음날 조선측의 이와 같은 강경한 경고에도 불구하고 셔먼호는 만경대(萬景臺) 한사정(閑似亭)에까지 올라와 그들의 행동을 제지하던 중군(中軍) 이현익(李玄益)을 붙잡아 감금하였다. 사태가 이에 이르자 평양성 내의 관민(官民)은 크게 격분하여 강변으로 몰려들었고 셔먼호에서는 조총(鳥銃)과 대완구(大碗口)를 이들 관민에게 마구 쏘아 사태는 더욱 악화되었다.

이와 같은 셔먼호의 무모한 행동에 대하여 강변의 군민은 돌팔매·활·소총으로 맞서 대항하고, 퇴교(退校) 박춘권(朴春權)은 배를 타고 가서 이현익을 구출해내었다. 당시 며칠씩 계속된 비로 강의 수위가 높아졌다가 이렇게 여러 날이 경과하는 동안 평상시로 돌아가게 되자 셔먼호는 양각도(羊角島) 서쪽 모래톱에 선체(船體)가 걸려 행동의 자유를 잃어버렸다. 그러자 불안과 초조에 휩싸인 셔먼호의 승무원들은 강도·약탈·총포격 등의 강압적인 행동을 자행하여 주민들 중 사망 7명, 부상 5명이 생기는 불상사가 일어났다. 이에 박규수는 철산부사(鐵山府事) 백낙연(白樂淵) 등과 상의하여 화공(火攻) 및 포격(砲擊)을 가하여 셔먼호를 불태워 격침시켰으며 토머스를 비롯한 전승무원 23명이 소사(燒死)하거나 익사(溺死)하였다. 당시 조선의 흥선대원군 정권은 이 사건과 동년(同年)의 프랑스 함대의 침입을 계기로 양이정책(攘夷政策)을 더 한층 강화하였으나 이 사건의 진상이 뒷날 밝혀져 신미양요(辛未洋擾)의 원인이 되었다.

병인양요 [丙寅洋擾]

|

|

| ↑ 옥천 척화비 / 충청북도 옥천군 옥천읍 삼양리 산4-2. 충북 기념물 제6호. 흥선대원군이 서구열강의 무력에 의한 통상교섭을 거절하고 쇄국정책의 일환으로 서울과 전국 교통 요충지에 세웠던 비석 중의 하나이다. | |

|

| |

대원군은 병인년(1866) 정초부터 천주교 금압령(禁壓令)을 내려, 몇 개월 사이에 프랑스 선교사 12명 가운데 9명을 비롯하여

남종삼(南鍾三)·정의배(丁義培) 등 한국인 천주교도 8,000여 명을 학살하였다.

5월 조선을 탈출한 리델 신부는, 중국 톈진[天津]에 주둔한 프랑스 인도차이나함대 사령관 로즈 제독에게 한국에서 일어난 천주교도 학살사건을 알렸다. 보고를 받은 베이징[北京] 주재 프랑스 대리공사는 청국정부에 공한(公翰)을 보내어 한반도로 진격할 결심을 표명하고, 이후 어떠한 사태가 발생하든 청국정부는 이에 간섭할 수 없다고 통고하였다. 청국 총리아문사무(總理衙門事務)의 공한을 통해 프랑스 동태를 알게된 대원군은, 천주교도에 대한 탄압을 더욱 강화하는 한편 변경(邊境)의 수비를 굳게 하였다.

9월 18일 리델 신부와 한국인 신도 3명의 안내로, 로즈 제독이 인솔한 프랑스군함 3척은 인천 앞바다를 거쳐 양화진(楊花津)을 통과하여, 서울 근교 서강(西江)에까지 이르렀다. 극도로 긴장한 조정에서는, 어영중군(御營中軍) 이용희(李容熙)에게 표하군(標下軍) ·훈국마보군(訓局馬步軍)을 거느려 경인연안을 엄중 경비하도록 하였다. 프랑스 함대는 이러한 경비태세에 불리함을 느꼈는지, 9월 25일 강류(江流) ·연변만 측량하고 중국으로 퇴거하였다.

그러나 10월 로즈 제독은 순양전함巡洋戰艦) 게리에르를 비롯, 모두 함대 7척과 600명의 해병대를 이끌고 부평부(富平府) 물치도(勿淄島)에 나타났다. 10월 14일 이 중 4척 함정과 해병대가 강화부(江華府) 갑곶진(甲串津) 진해문(鎭海門) 부근의 고지를 점거하였다. 프랑스군은 한강수로의 봉쇄를 선언하고, 16일 전군이 강화성을 공격하여 교전 끝에 이를 점령하고, 무기 ·서적 ·양식 등을 약탈하였다. 조선은 이경하(李景夏) ·신헌(申櫶:申觀浩) ·이기조(李基祖) ·이용희 ·한성근(韓聖根) ·양헌수(梁憲洙) 등 무장들에게, 서울을 위시하여 양화진 ·통진(通津) ·문수산성(文殊>山>城) ·정족산성(鼎足山城) 등을 수비하도록 하였다.

19일 일단 프랑스측에게 격문(檄文)을 보내어, 선교사 처단의 합법성과 프랑스함대의 불법 침범을 들어 퇴거할 것을 통고하였다. 로즈는 회답을 통하여 선교사 학살을 극구 비난하고, 그 책임자를 엄벌할 것과, 전권대신을 파견하여 자기와 조약의 초안을 작성하라고 맞섰다. 10월 26일 프랑스군 약 120명은 문수산성을 정찰하려다 미리 잠복, 대기중인 한성근의 소부대에게 27명이 사상되는 등 처음으로 막대한 인명손실을 입었다. 이로부터 민가 ·군영을 가리지 않고 무차별 포격을 가했으며, 이러한 만행은 황해도 연안(延安)에까지 미쳤다.

11월 7일 프랑스 해병 160명은 대령 올리비에의 지휘로 정족산성을 공략하려다가 잠복 ·대기 중인 양헌수가 이끈 500명 사수들에게 일제히

사격을 받아 사망 6, 부상 30여 명의 손실을 입고 간신히 갑곶으로 패주하였다. 정족산성에서의 참패는 프랑스군의 사기를 크게 저상시켜, 로즈 제독도 조선 침공의 무모함을 깨닫고 철수를 결정하였다.

11월 11일 프랑스군은 1개월 동안 점거한 강화성을 철거하면서, 장녕전(長寧殿) 등 모든 관아에 불을 지르고 앞서 약탈한 은금괴(銀金塊:당시 화폐로 환산하여 3만 8000달러)와 대량의 서적 ·무기 ·보물 등을 가지고 중국으로 떠났다. 이로써 세계정세에 어두운 대원군은 그 기세를 돋구어, 전국에 척화비(斥和碑)를 세우는 등 쇄국양이(鎖國攘夷)정책을 더욱 굳히고, 천주교 박해에도 박차를 가하였다.

그러나 구미열강은 이를 계기로 조선을 청국의 종속국가가 아닌 독립한 주권국가로 인식하여, 종래의 한 ·청 관계를 재검토하였다. 프랑스군이 탈취한 많은 서적 ·자료

등은, 뒷날 유럽사람들이 한국 ·동양을 연구하는 데 이바지하였다. |

신미양요 [辛未洋擾]

1871년(고종 8) 미국이 1866년의 제너럴셔먼호(號) 사건을 빌미로 조선을 개항시키려고 무력 침략한 사건.

|

|

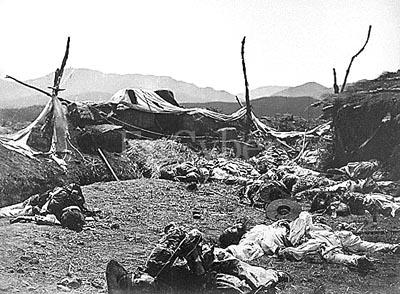

| ↑ 신미양요의 희생자 / 1871년(고종

8) 미국이 1866년의 제너럴셔먼호(號) 사건을 빌미로 조선을 개항시키려고 강화도에 무력 침략한 사건으로, 초지진, 덕진진, 광성보가 차례로 함락되었다. 이 전투에서 미군은 전사자 3명이었고 조선군은 전사자 350명이었다. | |

|

당시 대(對)아시아팽창주의정책을 추진한 미국은 1866년 8월 제너럴셔먼호사건을 계기로 두 차례 탐문항행을 실시하면서 셔먼호사건에 대한 응징과 조선과의 통상관계 수립을 목적으로 1871년 조선을 침략하였다. 주청전권공사 F.F.로우가 전권을 위임받고, 조선원정을 명령받은 아시아함대 사령관 J.로저스는 군함 5척, 함재대포 85문, 해군과 육전대원 총 1,230명을 이끌고 5월 16일 일본의 나가사키[長崎] 항구를 출발하였다. 19일 남양만에 도착한 미군은 뱃길을 탐사하면서 북상, 물치도를 본 함대의 정박지로 정하였다. 미군은 조선에 탐측 승낙을 일방적으로 통고한 뒤 서울의 관문인 강화도 해협 수로의 측량과 정찰을 목적으로 두 척의 군함을 파견하였다. 당시 밖으로 강력한 쇄국정책을 실시하던 흥선대원군은 미군의 불법 영해침범을 경고하고 즉시 철수를 요구하였다.

미군이 경고에도 불구하고 광성진으로 접근해오자 조선군은 경고용 포격을 가하였고 이에 미군은 일단 물러났다. 그러나 미군은 조선군의 경고용 사격을 빌미로 삼아 오히려 조선정부에 사과와 손해배상을 요구하였다. 조선정부가 이를 거부하자 미군은 6월 10일 포함 2척을 앞세우고 육전대원 644명을 강화도의 초지진에 상륙시켜 무력으로 점령하고, 이어 덕진진 ·광성진을 차례로 점령하였다. 그러나 6월 11일의 광성진전투에서 미군 역시 피해가 많아 이튿날 물치도로 철수하였다. 미군은 이곳에서 조선정부를 상대로 위협적인 외교적 수단으로 조선을 개항시키려 하였으나, 흥선대원군의 단호한 쇄국정책과 조선 민중의 저항에 부딪혀 뜻을 이루지 못하였다. 결국 미국의 아시아함대는 조선에서 아무런 성과없이 일본으로 철수하였다. 이 사건을 계기로 흥선대원군은 서울의 종로와 전국 각지에 척화비(斥和碑)를 세워 쇄국정책을 더욱 강화하였다. 아직 봉건적 체제에 머물러 있던 조선이 강력한 군사력을 앞세운 프랑스와 미국의 두 차례에 걸친 무력침략을 막아낼 수 있었던 것은 무엇보다도 서구 열강의 침략에 맞서 민족적 위기를 극복하려는 조선 민중의 반침략 의지 때문이었다. |

(네이버 백과사전)

|

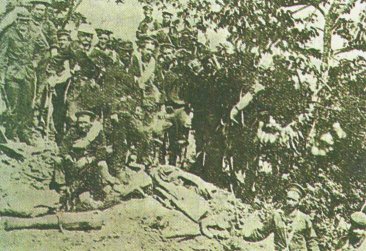

모노카시호 (신미양요

조선침략 당시 선상에서 선원과 장교들의 촬영) |

신미양요

때의 미군 |

|

조선의

문정관 과 연락원

(1871 신미양요

당시의 조선대표들) |

양요

당시의 조선 배 |

(참조 자료)

셔먼호사건 (-號事件)

1866년(고종 3) 미국 상선 제너럴셔먼호(General Sherman號)가 대동강으로 거슬러 올라와 평양에서 강제로 통상을 요구하다가 군민(軍民)의 화공(火攻)으로 불타 침몰된 일. 80t급 증기선으로 12파운드의 대포 2문을 비치하고 총 24명의 승무원으로 구성되었던 셔먼호는 8월 9일 즈푸를 출항하여 대동강을 거슬러 올라왔다. 이때 조선관리는 국법에 어긋난 영토침략임을 주장하며 이들의 강행을 저지하고자 하였으나 셔먼호의 승무원은 불응, 평양 만경대(萬景臺)에까지 올라와 병인사옥(丙寅邪獄)의 보복으로 프랑스함대가 내침할 것이라고 위협하면서 통상·교역을 강요하였다.

그러나 조선측이 이를 완강히 거절하자 셔먼호는 중군 이현익(李玄益)을 납치하는 등 난폭한 행위를 하여 결국 평양군민과 충돌하게 되었다. 셔먼호의 대포에 맞아 조선군인이 사망하는 사건이 발생하자 평양감사 박규수(朴珪壽)는 화공으로 셔먼호를 불태우고 선원을 몰살하였다. 이후 미국은 항의각서를 보냈고 2차례에 걸친 탐문 끝에 1871년 응징적인 조선원정을 단행하여 신미양요(辛未洋擾)가 발생하게 되었다.

병인양요 (丙寅洋擾)

1866년(고종 3)에 대원군(大院君)의 천주교도학살과 탄압사건에 대한 보복으로 프랑스군이 침입한 사건. 1866년 대원군은 천주교 금압령(禁壓令)을 내리고 프랑스신부와 조선인 천주교신자 수천 명을 학살하였다. 이를 병인박해 또는 병인사옥(丙寅邪獄)이라 한다. 이 박해 때 프랑스선교사 12명 중 9명이 잡혀 처형되었으며, 3명은 화를 면하였는데 그 중 리델은 청나라로 탈출, 프랑스동양함대 사령관 P.G. 로즈에게 박해소식을 전하면서 보복원정을 촉구하였다. 이에 로즈가 함대를 이끌고 내침하여 한·프간의 군사적 충돌을 야기하였다. 로즈의 제1차원정은 강화해협을 중심으로 한 수도 서울까지의 수로를 탐사하기 위한 예비탐사로, 9월 18일부터 10월 1일까지 지세정찰과 수로탐사를 한 뒤 지도 3장을 만들어 돌아갔다. 이어 10월 5일 한강봉쇄를 선언, 10월 11일 제2차원정에 올라 병력 1000명·군함 7척·대포 10문과 리델신부를 대동하고 강화도로 내침하였다. 10월 16일에 강화부를 점령, <우리는 자비로운 황제의 명령을 받들고, 우리 동포형제를 학살한 자를 처벌하러 조선에 왔다>라는 포고문을 발표하였다. 또한 <조선이 선교사 9명을 학살하였으니, 조선인 9000명을 죽이겠다>는 강경한 응징보복의 자세를 밝혔다. 강화도가 실수(失守)되어 위급하게 되자, 정부는 순무영(巡撫營)을 설치하였다. 대장에 이경하(李景夏), 중군에 이용희(李容熙), 천총(千總)에 양헌수(梁憲洙)를 임명하여 출정하게 하였다. 강화도를 점령한 프랑스군은 10월 26일 문수산성(文殊山城)전투에서 조선군을 제압하였다. 이때 양헌수는 어융방략(禦戎方略)으로 강화도를 수복할 작전계획을 세웠다. 그는 대군을 이끌고 덕포에서 비밀리에 심야 잠도작전(潛渡作戰)을 전개, 강화해협을 건너서, 정족산성(鼎足山城)을 점거하였다. 조선군이 강화해협을 건너가 정족산성에 농성하고 있다는 보고를 받은 로즈는 올리비에대령에게 정족산성 공격을 명하였다. 11월 9일 일대 격전이 벌어졌으나, 접전의 결과 프랑스군은 전사자 6명을 포함하여 60∼70명의 사상자를 냈으며, 조선군은 전사자 1명, 부상자 4명이었다. 정족산성승첩(鼎足山城勝捷)은 화력면에서 열세인 조선군이 양헌수의 뛰어난 전략에 의하여 근대식 병기로 장비한 프랑스군을 격퇴하였다는 것과 이 싸움의 실패로 로즈함대는 원정을 포기하고 강화도에서 철수하게 되었다는 데 의미가 있다. 프랑스군은 10월 14일 상륙 이래 거의 한달 동안 강화도를 점거하였으나, 정신적·육체적으로 피로하여 야포를 동원하여 정족산성을 재공략할 수 있었음에도 불구하고, 이를 포기하고 11월 10일 함대를 철수하였다. 이 싸움은 한국 역사상 최초로 서구 제국주의 침략세력을 격퇴하였다는 점에서 역사적 의의가 크다. 프랑스군은 강화도에서 철수할 때 고도서 345권과 은괴 19상자 등 문화재를 약탈해갔다. 로즈의 원정은 제2차원정이 끝날 때까지 무려 두 달에 걸친 장기원정이었다. 원정을 끝내고 청나라로 돌아간 로즈는 선교사 학살에 대한 응징적 보복은 성공적으로 수행되었다고 주장하였다. 그러나 공사 벨로네를 비롯한 베이징[北京(북경)]의 모든 외교관들은 그의 원정을 실패로 간주하였다. 첫째 외교적 입장에서 보면, 수교관계가 없는 조선으로 가서 조선개항을 위해 입약협상(立約協商)조차 벌이지 못한 채 돌아왔다는 것이다. 둘째 군사적 입장에서 보면, 정족산성에서의 패전 직후 곧 함대를 철수하였다는 것이다. 셋째 종교적 입장에서 보면, 조선원정의 목표가 선교사 학살에 대한 응징보복인데 보복은커녕 오히려 흥선대원군의 천주교 박해와 쇄국정책을 강화시키는 결과를 초래하였다는 것이다. 그럼에도 프랑스정부는 공식적으로 이 원정을 성공이라고 간주하였다. 예를 들어 1867년 3월 미국정부가, 미국은 제너럴셔먼호사건으로, 프랑스는 병인사옥으로 인하여 피해를 보았으니 대(對)조선 미·프 공동원정을 제의하였을 때, 프랑스정부는 이미 조선원정을 통해 응징보복을 하였기 때문에 공동원정은 할 필요가 없다고 거절하였다.

신미양요 (辛未洋擾)

1871년(고종

8)미국 아시아함대가 강화도(江華島)를 침범한 사건. 1866년 대동강에서 미국상선 제너럴셔먼호가 불타는 사건이 발생하자 미국은 그 진상조사와

손해배상요구를 위해 조선과 통상관계를 수립하려고 하였다. 이를 위해 북경주재미국공사 F.F. 로에게 전권을 위임하고, 아시아함대사령관 J.

로저스에게 해군함대를 동원하여 조선을 개항시키는 전통적 포함외교정책을 취하였다. 1871년 4월 로저스는 군함 5척과 군사 1200여 명을

이끌고 남양(南陽) 앞바다에 도착하였다. 로저스는 조선에 통상을 요구하고 강화해협을 탐측하면서 물치도(勿淄島)에 정박하였다. 조선에서는

충돌사태의 발생에 대비하여 교섭을 진행시켰으나 미국은 파견된 조선대표의 품계가 낮다는 이유로 교섭을 거부하고 강화부의 관문인

손돌목[孫乭項(손돌항)]에 도착하였다. 이때 조선에서는 외국함대가 허가없이 침범하므로 함대에 포격을 가하였고, 미국함대도 이에 응수함으로써

조선과 미국 사이에 최초로 군사적 충돌이 일어났다. 손돌목사건 직후 미국대표는 포격에 대한 사죄와 손해배상을 요구하였으나 조선은 미국의 행위를

주권침해와 영토침략행위로 간주하고 협상을 거부하였다. 협상이 결렬되자 미국함대는 초지진(草芝鎭)에 상륙하여 수륙양면으로 공격하였고,

초지진·덕진(德鎭)·광성진(廣城鎭)을 점령하였다. 광성진싸움은 치열하여 조선측은 전사자 350명, 부상자 20명이었고, 미국측은 전사자 3명,

부상자 10여 명이었다. 다음날 첨사 이염(李濂)이 초지진을 야습하여 적의 선박을 물리쳤다. 미국은 싸움에서는 이겼으나 흥선대원군(興宣大院君)의

쇄국양이정책에 부닥쳐 조선개항을 단념하고 함대를 철수하였고, 조선에서는 배외감정이 고조되어 쇄국정책이 강화되었다.

(야후 백과사전)

신미양요

● 고종 8년(1871년) 미국의 아시아함대가 1866년 8월의 제너럴셔먼호사건을 빌미로 조선을 개항시키려고 강화도에 쳐들어온 사건.

배경

● 미국은 1866년 8월 평양 대동강에서 있었던 제너럴셔먼호사건을 계기로 조선의 개항에 대해 관심을 가지게 되었다. 제너럴셔먼호사건이 발생한 뒤에, 두 차례의 탐문항행을 실시하였는데, 이 사건의 응징, 손해배상청구, 조선과의 통상관계 수립을 위하여 조선원정 계획을 두 차례 세웠으나 계획으로 그쳤다.

진행

● 1871년 미국은 조선을 개항하기 위하여 조선원정을 결행하였다. 미국은 주청미국공사 로우(Law, F.F.)에게 전권을 위임하고, 아시아함대 사령관 로저스는 해군함대를 동원하여 조선원정에 나섰다.

● 로저스는 기함

콜로라도호(Colorado)를 비롯하여 군함 5청, 수해병 1,230명, 함재대포 85문을 적재하고, 1871년 5월 초순 일본 나가사키에

함대를 집결하여 약 보름동안 해상기동훈련을 실시한 뒤, 5월 16일 조선원정길을 떠났다.

● 로저스는 조선이 평화적

협상을 거부할 경우 무력시위와 함께 군사작전에 의해 강제로 협상을 진행시키겠다는 포함책략을 수립한 뒤 인천 앞바다에 침입하였다.

● 로저스는 서울로 가기 위한

수로를 탐색하려고 조선대표에게 강화해협을 탐측하겠다고 일방적으로 통고한 뒤, 6월 1일 강화해협의 탐측항행을 강행하였다. 함대가 손돌목 에 이르자 강화의 남장포대 와 김포의 덕포포대 로 부터 기습공격을 받아 조선과 미국은 최초로 군사적 충돌이 벌어졌는데, 이를 손돌목포격사건이라 한다.

● 손돌목포격사건 직후

미국대표는 조선측에게 평화적으로 탐측활동을 벌이고 있는 미군함대에 대한 포격은 비인도적 야만행위라고 비난하면서,

- 조선대표를 파견해서

협상할 것

- 포격사건에 대한 사죄 및 손해배상을 해줄 것

만일 이 요구조건을 거부하면 10일 후에 보복상륙작전을 벌이겠다고

위협하였다.

● 조선측은 강화해협은 국가 안보상 가장 중요한 수로이기

때문에 미군함대가 조선당국의 정식 허락없이 항행하는 것은 주권침해이며, 영토침략행위라고 규탄하면서 협상을 거부하였다.

● 협상이 결렬되자, 미국은

6월 10일 초지진 에 상륙작전을 실시하였다. 10개 중대로 상륙군을 편성하고, 포병대, 공병대, 의무대, 사진촬영반 등을 동원하였다. 미국은 해상함포사격으로 초지진을 초토화시킨 뒤 수륙양면공격으로 초지진을 점령하였다.

● 이어서 6월 11일에는 덕진진을 무혈점거하였고, 이어서 광성보 전투가 이어졌다. 광성보에는 진무중군 어재연이 이끄는 조선수비병 600여명이 배치되어 있었다. 미군이 광성보에 대한 수륙양면포격을 한 시간 동안이나 벌인 끝에 광성보는 함락되었다. 조선군은 수자기를 빼앗겼으며, 미군은 광성보에 성조기를 게양하였다. 이 전투에서 조선군은 전사 350명, 부상 20명이었고 미군은 전사 3명 부상 10명이었다.

경과

● 미국의 강화도 침략은 제국주의적 침략전쟁이었다. 다만, 조선을 식민지로 삼으려는 의도는 없었다는 것이 다른 서구열강의 제국주의적 침략전쟁과는 다르다. 미국은 조선을 무력적으로

굴복시켜 개항을 시키려는 의도를 가지고 침략하였으나, 흥선대원군의 강력한 쇄국이양정책을 이기지 못하여 조선 개항을 단념하고 7월 3일 함대를 철수한다. 조선은 미국함대의 철수가 미국이 패하여 돌아간 것으로 간주하였고, 더욱 문을 굳게 닫게 된다.

미국이 실패한 요인

● 미국은 처음부터 무력으로

조선을 굴복시키려 하였다.

- 외국배의 출입이 금지된 강화해협을 허가없이 미군함대가 들어온 것은 주권침해이며 영토

침략행위였다.

● 문화적 배경의 차이에 대한

상호이해가 부족하였다.

- 조선은 미국을 오랑캐로 간주하였고,

- 미국은 백인우월감으로 조선을 호전적 야만국으로 간주하였다.

● 조선은 아직 개항여건이

조성되지 못한 상태였다.

- 조선은 교역항구가 없었다.

- 양반 지도층은 개항이 곧 망국이라고 생각하여 쇄국정책을 고수하였다.

● 청은 조선이 개항하면

종주권을 잃을까 우려했다.

- 청은 조선이 쇄국정책을 지켜서 청나라의 조공국으로 남길 바랐다.

결과

● 위정척사사상을 가진 흥선대원군은 신미양요 이후 전국의 각 지역에 "서양 오랑캐가 침범하여도 싸우지 않는것은 나라를 파는것"이라는 척화비를 세워 쇄국양이정책을 더욱 강화하였다.

(ganghwado.com)

|