|

[학술] "삼국지의 중화주의를 경계하자”

“삼국지는 동아시아권에서 성경과 불경보다도 더 많이 읽힐 정도로 재미있는 책이다. 하지만 그 안에 담긴 권모술수와 교조적인 측면과 편협한

중화주의를 생각한다면 상당히 위험한 책이라는 인식을 가져야 하며, 차라리 불태워버리는 게 마땅한 책이다.”

김운회 동양대 경영관광학부 교수가 한 인터넷신문에 연재했던 글을 묶어 펴낸 ‘삼국지 바로 읽기’(전2권·삼인)는 도발적이다.

먼저 ‘영웅 호걸들이 벌이는 스케일 큰 인간 처세의 드라마’라고 지칭되며 명사들과 대입 수석합격자의 추천도서에 빠짐없이 등장하는

‘삼국지’(정확히 지칭하자면 중국 원말 명초대 완성된 나관중의 ‘연의삼국지’)에 대해, 김 교수는 ‘한족의, 한족에 의한, 한족만을 위한

삼국지’일 뿐이라고 꼬집는다. 그는 삼국지가 지금 논란이 되고 있는 동북공정과 다를 바 없는 ‘촉한공정(蜀漢工程)’의 결정판임에도 국내의 유명

문인들에 의해 무비판적으로 번역·평역되고 있는 점에 대해 분노를 아끼지 않는다.

‘삼국지 신화’의 문제점은 무엇일까. 김 교수는 먼저 그동안의 인문학적 시각에서 벗어나 사회과학적 시각으로 삼국지를 바라보자고 제의한다.

예를 들어 삼국지는 충효와 의리, 대의명분을 지나치게 과장해 당시 정치상황과 경제구조, 사회문화의 변동력을 교묘하게 왜곡하는 역할을 담당했다.

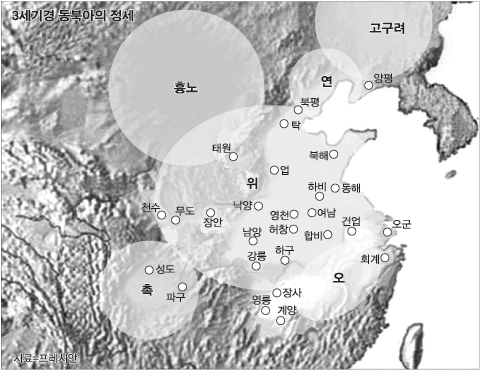

한나라 말 기본 13개주 중 오직 험준한 산악지역인 익주 1곳을 장악한 촉나라가 중국의 곡창지역 대부분을 장악한 위나라와 대등하게 겨뤘다는 것이

말이 되는가.

김 교수는 국제경제학자답게 삼국지 시대 각국의 지형과 농업생산력을 계산하고, 각 군주들이 펼친 경제정책과 외교정책, 기술수준과 병법 등을

면밀하게 분석한 결과, 삼국지는 금과 요에 줄곧 시달리다 몽골의 침입으로 중원까지 내 준 한족이 한족의 문화적 전통과 역사를 회복할 필요성에

의해 만들어진 역사 프로젝트라고 주장한다.

삼국지가 역사적 사실을 왜곡하고 있더라도 소설적 재미가 가득하다면 큰 문제가 될 것인가. 지은이는 삼국지를 소설이라는 교묘한 방식으로

동아시아 전체에 중화사상을 전파하는 첨병으로 바라본다. 예를 들어 삼국지에서 ‘비열한 악당’의 대명사로 그려진 동탁(서량 출신)과 여포(흉노

출신)는 그들이 정통 한족이 아니었기 때문에 필요 이상으로 매도되었으며, 제갈량이 남만을 정벌하면서 맹획을 일곱 번이나 풀어줬다는 ‘칠종칠금’은

그 구체적 지역이나 사실성 여부를 떠나 양쯔강 이하 사람들을 야만족으로 취급하는 중화 패권주의의 대표적 사례이다. 이처럼 소설 속에 스며들어

동아시아 전체에 퍼지는 중화사상은 우리로 하여금 ‘소중화주의’에 물들게 하고, 김수영의 ‘풀’처럼 늘 존재했던 민중의 힘을 도외시하며, 가부장제

하에서 신음하는 여성들의 목소리를 외면케 만든다.

|

하지만 공교롭게도 삼국지의 중화주의를 극복하자는 지은이의 주장은 또 다른

‘민족주의’의 이름으로 나타난다. 그는 재야사학계에서 주장하는 ‘대쥬신’(재야사학계에서 주장하는 몽골, 만주, 한반도, 일본을 아우르는 공동의

기원)을 꺼내든다. 삼국지에 나타난 중화사상은 끝없이 펼쳐진 초원을 달린 기마민족, 대쥬신에 대한 방어차원이라는 주장으로까지 확대된다. 삼국지에

거의 언급되지 않은 고구려와의 관계 설명에서 그 정점에 달한 듯한 이러한 주장은 그동안 사회경제학적, 민중주의적, 아웃사이더적 시각으로 쌓은

지은이의 객관성에 대한 신뢰감을 훼손할 정도다. 하지만 이 책은 삼국지를 바라보는 새로운 시각을 제공한다는 점에서 삼국지 독자나 비판자들

모두에게 유용할 듯하다. |

(세계일보 / 송민섭 기자 2004-12-12)

|